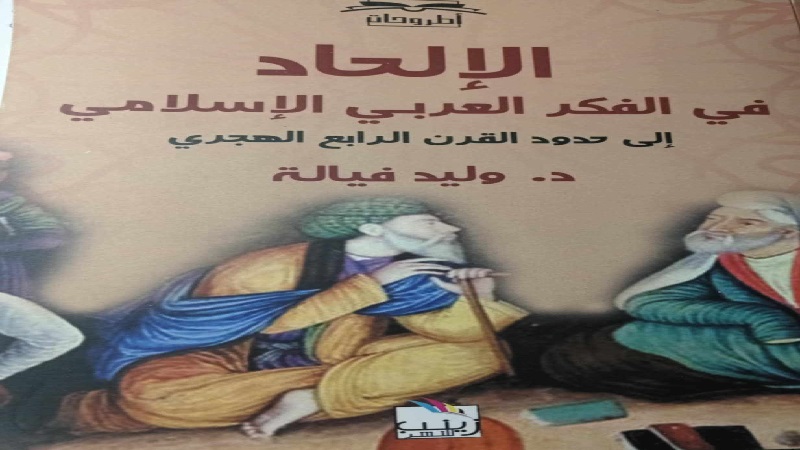

في كتاب :" الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي" لوليد فيالة

تاريخ النشر : 20:35 - 2025/04/16

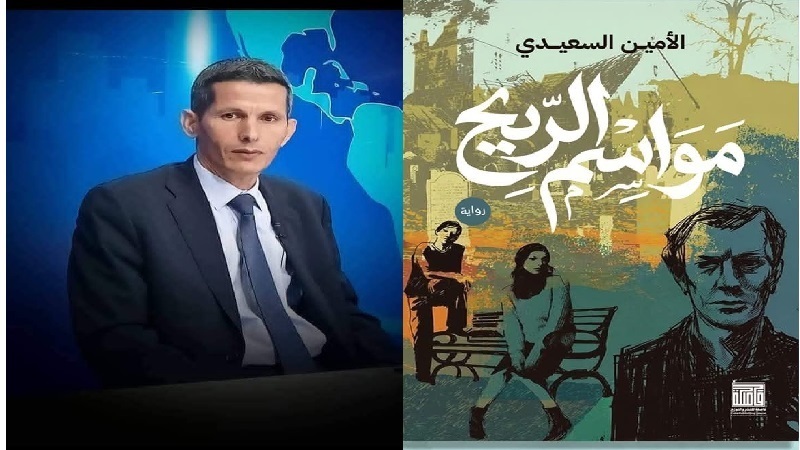

هو ذا عنوان الكتاب الذي صدر للأستاذ وليد فيالة عن دار" زينب" سنة 2024. و الكتاب هو في الأصل أطروحة في الحضارة أنجزها الأستاذ فيالة بإشراف صديقتنا الأستاذة ناجية الوريمي. و جاء سقف النظر إلى " حدود القرن الرابع الهجري". و هذا الضبط وجيه، لأن الملامح الكبرى في الفكر العربي الإسلامي قد توقف في هذه المرحلة مسارها التراكمي. و ما ظهر بعد ذلك من مدونات حاملة لإضافات إنما هي أولا نادرة و ثانيا هي استثناءات فردية غير موصولة، على أهميتها، بخط سير لها تراكمي سابق أو لاحق.

و الموضوع جريء و مشكل. هو جريء لأن ظاهرة" الإلحاد" لازمت التدين في مختلف الأديان و الثقافات. و ليس الإسلام و ثقافة العرب استثناء. و هو جريء لأن هذا الوجه الآخر من الأديان ظل في الفكر العربي محكوما بالإحجام و الحرج و اتصلت به أحوال من الأهوال التي لاحقت بها المؤسسة الدينية من أشهروا" إلحادهم".

و الموضوع مشكل لأن " الإلحاد" في تاريخ العرب قد اتخذ مفاهيم شتى ، كانت مشتقة من سياق " التهمة". فهذه " التهمة" هي تارة " الكفر" و تارة" الزندقة" و تارة" إنكار الألوهة" و تارة " الدهرية" الخ... ثم إن "التهمة" نفسها كانت تصدر عن دائرة المؤسسة الدينية و السياسية موجهة إلى "الآخرين" خارجها، مثلما كانت تصدر عن الافتراق و المذهبية داخل النطاق الإسلامي نفسه.

أدرك الأستاذ فيالة هذه المتعلقات ، فاستهل البحث" بمدخل إشكالي مفاهيمي" فرّع عنه نظرة كافية في الإلحاد في " الحضارات القديمة"( ص ص6- 33).

ثم تخلص إلى مفهوم " الإلحاد" في تراث العرب المسلمين تخلصا متقنا. فقد تتبّع المفهوم في القرآن و المعاجم و " الأحاديث النبوية" و لدى المؤرخين و المتكلمين الخ..، و اصلا ذلك التتبع بأوجه التقاطع بين الإلحاد و المفاهيم الأخرى المحايثة. ( ص ص47- 99). و داخل هذا الفصل عرض الكاتب " لنفي النبوة" عرضا مختصرا.( ص ص91- 98). و تمنينا لو توسع في هذا الشأن- و هو المؤهل له- من جهة أن المؤسسة الدينية و السياسية كانت اضطهادها لناكري النبوة أشد من اضطهادها لناكري الألوهة و " البعث"، و الحال أن الألوهة أجل من النبوة و أسمى في منطق الإسلام الداخلي. هذه المسألة كان سيحصّل منها الكاتب ، على ما نقدّر، استنتاجات مهمة، تتعلق بالجانب السياسي، أي باركاز الحكام على مفهوم" الخلافة" الذي يرتد طردا إلى النبوة رأسا، من حيث هي قاعدة "الشرعية" التي يخلعها الحكام على حكمهم. و إن في تاريخ العرب المسلمين أمثلة دالة على هذه "المفارقة"، و ذلك باضطهاد مَن أنكروا النبوة إنكارا عقليا على منهج ابن الراوندي مثلا أو من أنكروها إنكارا باطنيا على منهج المتصوفة.

على أن من مظاهر الطرافة و التقصي البحثي في هذا العمل هو تتبع الكاتب لظاهرة الإلحاد بقدر من الشمول المرجعي. فهو لم يقف به النظر عند قضايا علم الكلام و " خلق القرآن" الخ... و إنما توسع في ذلك بالنظر في الفكر غير الديني لدى ابن المقفع و ابن أبي العرجاء و في الأشعار المتمردة على النسق الديني نحو شعر أبي نواس على وجه الخصوص.

و لعل أعمق محور في هذا المبحث هو الباب الثالث المخصص " لمظاهر الفكر الإلحادي في المدونة الفلسفية و الكلامية". ( ص ص 175- 250). ففي هذا الباب جاء النظر المعمق في أعلام هذا النطاق و في علاقة الشريعة بالعقل و في "معجزات الأنبياء"، بما في ذلك نبوة المسلمين فضلا على آراء اليهودي ابن كمونة في النبوات. و قد أجاد الأستاذ فيالة الربطَ ها هنا بين ابن كمونة و ابن الراوندي على تباين مرجعيتيهما الثقافيتين تباينا لم يذهب بإجماعهما على ملكة العقل قاسما إنسانيا مشتركا.. يقول:" و الملاحظ أن الشبهة الثانية التي أثارها ابن كمونة تشبه كثيرا ما ذكره ابن الراوندي عن عدم حاجة البشر إلى نبي يعلمهم الشرائع و يحذرهم من الوقوع في المعاصي ما دام العقل يميز الحسن من القبيح . و يبدو إذن أن مسألة التمسك بقيمة العقل و علويته على جميع الشرائع تحتل حيزا مهما في ردود الناقدين للنبوات" ( ص 252).

و في الفصل الثاني من هذا الباب أحسن الأستاذ وليد فيالة النظر في الدراسات القديمة و الحديثة التي طرقت مدونات الرازي. و هذا الفرع من البحث مفيد لأنه وفر زاويتي نظر قديمة و حديثة. و منه تخلص إلى أهم ما يتصل بالالحاد في هذا النطاق المخصوص نحو" الاختصاص بالنبوة" التي أطال فيها القولَ فقهاء السنة على وجه التحديد من جهة مفهوم " الاصطفاء" و نحو "بشرية الديانات" و مدى" ألوهية القرآن و إعجازه" الخ...و لعل خاتمة هذا الباب تداركت على انحسار النظر في البعد السياسي في الموضوع ، فجاء فيها ما يفيد أن السياسة و هواجس الحكم كانت إلى حد كبير وراء ذلك الجدل العقائدي و وراء مقادير التشدد و التسامح إزاء من جاهروا بالخروج عن قطعان التسليم و الاتباع.

و في الخاتمة العامة أعجبنا التفات الباحث إلى ظاهرة الإلحاد و ما يشتق منها لدى أعلام من العصر الحديث، و ما تخلل ذلك من دعوة إلى تأصيل النظر التفكيكي الراهن في المدونات القديمة الحاملة للظاهرة . على ذلك يكون هذا العمل، من منظور صاحبه، إسهاما يحثّ على غيره بعده، و هذا من أسس البحث و من مقتضيات اتصال حصائله.

الكتاب ممتع، مفيد، جدير بالقراءة المتأنية، مينيّ على قائمة ثرية من المصادر و المراجع. فخالص الشكر لدار " زينب" التي مكنت القراء من هذا الكتاب و للأستاذ وليد فيالة الذي أنجزه و لصديقتنا الاستاذة ناجية الوريمي التي أطرته و الذي نعلم أن موضوعه من هواجسها المعرفية .

هو ذا عنوان الكتاب الذي صدر للأستاذ وليد فيالة عن دار" زينب" سنة 2024. و الكتاب هو في الأصل أطروحة في الحضارة أنجزها الأستاذ فيالة بإشراف صديقتنا الأستاذة ناجية الوريمي. و جاء سقف النظر إلى " حدود القرن الرابع الهجري". و هذا الضبط وجيه، لأن الملامح الكبرى في الفكر العربي الإسلامي قد توقف في هذه المرحلة مسارها التراكمي. و ما ظهر بعد ذلك من مدونات حاملة لإضافات إنما هي أولا نادرة و ثانيا هي استثناءات فردية غير موصولة، على أهميتها، بخط سير لها تراكمي سابق أو لاحق.

و الموضوع جريء و مشكل. هو جريء لأن ظاهرة" الإلحاد" لازمت التدين في مختلف الأديان و الثقافات. و ليس الإسلام و ثقافة العرب استثناء. و هو جريء لأن هذا الوجه الآخر من الأديان ظل في الفكر العربي محكوما بالإحجام و الحرج و اتصلت به أحوال من الأهوال التي لاحقت بها المؤسسة الدينية من أشهروا" إلحادهم".

و الموضوع مشكل لأن " الإلحاد" في تاريخ العرب قد اتخذ مفاهيم شتى ، كانت مشتقة من سياق " التهمة". فهذه " التهمة" هي تارة " الكفر" و تارة" الزندقة" و تارة" إنكار الألوهة" و تارة " الدهرية" الخ... ثم إن "التهمة" نفسها كانت تصدر عن دائرة المؤسسة الدينية و السياسية موجهة إلى "الآخرين" خارجها، مثلما كانت تصدر عن الافتراق و المذهبية داخل النطاق الإسلامي نفسه.

أدرك الأستاذ فيالة هذه المتعلقات ، فاستهل البحث" بمدخل إشكالي مفاهيمي" فرّع عنه نظرة كافية في الإلحاد في " الحضارات القديمة"( ص ص6- 33).

ثم تخلص إلى مفهوم " الإلحاد" في تراث العرب المسلمين تخلصا متقنا. فقد تتبّع المفهوم في القرآن و المعاجم و " الأحاديث النبوية" و لدى المؤرخين و المتكلمين الخ..، و اصلا ذلك التتبع بأوجه التقاطع بين الإلحاد و المفاهيم الأخرى المحايثة. ( ص ص47- 99). و داخل هذا الفصل عرض الكاتب " لنفي النبوة" عرضا مختصرا.( ص ص91- 98). و تمنينا لو توسع في هذا الشأن- و هو المؤهل له- من جهة أن المؤسسة الدينية و السياسية كانت اضطهادها لناكري النبوة أشد من اضطهادها لناكري الألوهة و " البعث"، و الحال أن الألوهة أجل من النبوة و أسمى في منطق الإسلام الداخلي. هذه المسألة كان سيحصّل منها الكاتب ، على ما نقدّر، استنتاجات مهمة، تتعلق بالجانب السياسي، أي باركاز الحكام على مفهوم" الخلافة" الذي يرتد طردا إلى النبوة رأسا، من حيث هي قاعدة "الشرعية" التي يخلعها الحكام على حكمهم. و إن في تاريخ العرب المسلمين أمثلة دالة على هذه "المفارقة"، و ذلك باضطهاد مَن أنكروا النبوة إنكارا عقليا على منهج ابن الراوندي مثلا أو من أنكروها إنكارا باطنيا على منهج المتصوفة.

على أن من مظاهر الطرافة و التقصي البحثي في هذا العمل هو تتبع الكاتب لظاهرة الإلحاد بقدر من الشمول المرجعي. فهو لم يقف به النظر عند قضايا علم الكلام و " خلق القرآن" الخ... و إنما توسع في ذلك بالنظر في الفكر غير الديني لدى ابن المقفع و ابن أبي العرجاء و في الأشعار المتمردة على النسق الديني نحو شعر أبي نواس على وجه الخصوص.

و لعل أعمق محور في هذا المبحث هو الباب الثالث المخصص " لمظاهر الفكر الإلحادي في المدونة الفلسفية و الكلامية". ( ص ص 175- 250). ففي هذا الباب جاء النظر المعمق في أعلام هذا النطاق و في علاقة الشريعة بالعقل و في "معجزات الأنبياء"، بما في ذلك نبوة المسلمين فضلا على آراء اليهودي ابن كمونة في النبوات. و قد أجاد الأستاذ فيالة الربطَ ها هنا بين ابن كمونة و ابن الراوندي على تباين مرجعيتيهما الثقافيتين تباينا لم يذهب بإجماعهما على ملكة العقل قاسما إنسانيا مشتركا.. يقول:" و الملاحظ أن الشبهة الثانية التي أثارها ابن كمونة تشبه كثيرا ما ذكره ابن الراوندي عن عدم حاجة البشر إلى نبي يعلمهم الشرائع و يحذرهم من الوقوع في المعاصي ما دام العقل يميز الحسن من القبيح . و يبدو إذن أن مسألة التمسك بقيمة العقل و علويته على جميع الشرائع تحتل حيزا مهما في ردود الناقدين للنبوات" ( ص 252).

و في الفصل الثاني من هذا الباب أحسن الأستاذ وليد فيالة النظر في الدراسات القديمة و الحديثة التي طرقت مدونات الرازي. و هذا الفرع من البحث مفيد لأنه وفر زاويتي نظر قديمة و حديثة. و منه تخلص إلى أهم ما يتصل بالالحاد في هذا النطاق المخصوص نحو" الاختصاص بالنبوة" التي أطال فيها القولَ فقهاء السنة على وجه التحديد من جهة مفهوم " الاصطفاء" و نحو "بشرية الديانات" و مدى" ألوهية القرآن و إعجازه" الخ...و لعل خاتمة هذا الباب تداركت على انحسار النظر في البعد السياسي في الموضوع ، فجاء فيها ما يفيد أن السياسة و هواجس الحكم كانت إلى حد كبير وراء ذلك الجدل العقائدي و وراء مقادير التشدد و التسامح إزاء من جاهروا بالخروج عن قطعان التسليم و الاتباع.

و في الخاتمة العامة أعجبنا التفات الباحث إلى ظاهرة الإلحاد و ما يشتق منها لدى أعلام من العصر الحديث، و ما تخلل ذلك من دعوة إلى تأصيل النظر التفكيكي الراهن في المدونات القديمة الحاملة للظاهرة . على ذلك يكون هذا العمل، من منظور صاحبه، إسهاما يحثّ على غيره بعده، و هذا من أسس البحث و من مقتضيات اتصال حصائله.

الكتاب ممتع، مفيد، جدير بالقراءة المتأنية، مينيّ على قائمة ثرية من المصادر و المراجع. فخالص الشكر لدار " زينب" التي مكنت القراء من هذا الكتاب و للأستاذ وليد فيالة الذي أنجزه و لصديقتنا الاستاذة ناجية الوريمي التي أطرته و الذي نعلم أن موضوعه من هواجسها المعرفية .